L’environnement informatique

SOMMAIRE :

A. Les composants matériels et leur fonction

B. Les caractéristiques techniques de chaque composant

1. L'unité

centrale : centre de l'ordinateur

1. Le

microprocesseur : cerveau de l'ordinateur

5. Les périphériques

de sortie

B. Les différentes configurations informatiques

2. Configuration

monoposte ou réseaux

3. Les logiciels et

leurs caractéristiques

B. Les caractéristiques de chaque famille de logiciel

1. Le système

d'exploitation (SE)

5. Les langages de

programmation

I

INTRODUCTION

Un système informatique est constitué :

de matériels = hardware.

de logiciels = software.

L'utilisateur communique avec la machine à travers les logiciels

La configuration d'un système informatique est la liste des éléments matériel et logiciel qui le compose c'est sa composition

On peut rencontrer diverses configurations en fonction des besoins de l'utilisateur :

- configuration multimédia : pour jouer avec des jeux vidéo et écouter des CD ... ou trafiquer les photos des copains

- configuration bureautique : pour travailler les cours et les activités du BAC

- configuration professionnelle :.... pour après le bac ...peut être

- configuration domestique : pour que les parents gèrent (à la maison) leurs comptes et fassent des petits travaux informatiques personnels

Quelque soit la configuration, on retrouve plus ou moins les mêmes éléments matériels mais ayant des performances (des puissances) différentes.

Par contre, les logiciels sont souvent très différents d'une

configuration à une autre (logiciels spécialisés).

II

CONFIGURATION MATERIELLE

A. Les composants matériels et leur fonction

Un ordinateur est une machine capable de traiter des données (des informations informatisées) : elle doit donc aussi pouvoir recevoir et enregistrer les données afin de les traiter ; elle doit aussi pouvoir les restituer à l'utilisateur.

Ainsi la configuration matérielle de base d'un micro-ordinateur d'aujourd'hui est :

=> une unité centrale qui coordonne et effectue tous les traitements.

=> divers périphériques :

- D'entrée

: pour que l'utilisateur puisse transmettre (entrer) ses données à

l'ordinateur.

Exemple : clavier, souris, lecteur CD-ROM, … - De

sortie : pour que l'ordinateur puisse restituer (sortir) les données à l'utilisateur.

Exemple : écran, … - De

stockage : pour enregistrer (mémoriser) les données traitées par

l'ordinateur sur un support qui les conservera.

Exemple : disque dur, lecteur de disquettes, …

On peut ajouter à cette configuration de base d'autres périphériques :

- De sortie : imprimante, enceintes ou HP,...

- D'entrée : scanner, lecteur DVD-ROM, lecteur code barre, …

- D'entrée/sortie : modem, …

- De stockage (appelés aussi mémoire de masse): graveur CD, lecteur CD-R et CD-RW, lecteur de disquettes à haute capacité (ZIP, ...), …

B. Les caractéristiques techniques de chaque

composant

1. L'unité centrale : centre de l'ordinateur

Elle est composée d'un ensemble de composants électroniques chargés des traitements:

- Le microprocesseur (ou CPU) : qui réalise les calculs et tout type de traitements.

- La mémoire centrale (RAM=Random Access Memory ou mémoire vive ou mémoire de travail) : qui stocke temporairement les données traitées par le microprocesseur :

=>données brutes provenant de périphériques.

=> données résultats issues des calculs réalisés par le processeur.

- Les bus : qui permettent la circulation des données entre le micro processeur et la mémoire de travail ainsi que les périphériques (via leur carte interface branchées sur les slots).

L'Unité Centrale est fixée sur la carte mère où se trouvent d'autres composants électroniques, entre-autre :

- Le chipset : jeu de circuits soudé à la carte mère qui détermine le fonctionnement des différents composants de celle-ci. C'est l'intermédiaire entre la carte mère et le processeur : il coordonne la circulation des données (via les bus) entre le processeur et les autres composants de la carte mère et permet donc au processeur de se concentrer sur son travail de calculateur (tous les composants ne travaillant pas à la même vitesse, il joue donc le rôle d'agent de circulation, ce qui optimise la vitesse des traitements).

- Les slots (ou connecteurs) d'extension : qui sont la terminaison des bus de la carte mère. Ils permettent de mettre des cartes d'extension nécessaire quand on veut ajouter des périphériques. Ces cartes comportent des ports de connexion où viennent se brancher les périphériques.

- Les ports de connexion série ou parallèle pour y connecter (sans carte d'extension) directement certains périphériques (souris, écran, clavier, imprimante)

La carte mère rapproche les composants entre-eux

La carte mère et tous les éléments de base rattachés à celle-ci (DD, cartes d'extensions, lecteur de disquettes, lecteur de CD-ROM,...) sont enfermés dans un boîtier qui peut avoir l'un des format suivant :

- Bureau (ou desktop) : en largeur sous l'écran.

- Tour : en hauteur à côté de l'écran (mini, moyen/midi, grand tour)

1. Le microprocesseur : cerveau de l'ordinateur

Rôle : Il interprète et exécute (traite) les instructions des programmes (les données) qui sont aussi en mémoire centrale.

Constructeurs : INTEL, AMD, Cyrix, Motorola (pour Mac).

Caractéristiques permettant d'évaluer les performances du processeur :

- Le modèle, famille : définit la technologie employée

lors de la construction de la puce.

Exemple : x86 (386, 486), pentium (I, Il, III), céléron chez intel, K6 chez AMD, MII chez Cyrix, …

- La fréquence, cadence, vitesse de

traitement : définit la

vitesse de fonctionnement du processeur. Elle se mesure en Mégahertz (Mhz).

Pour un même modèle on peut avoir plusieurs fréquences.

Exemple : 486 DX2 66 Mhz, 486 DX4 100 Mhz

Pentium 75, 166, 200

Mhz

Pentium II 233, 266, 300, 333, 350,

400 Mhz

Pentium III à 600 Mhz

Céléron466, 500 Mhz

Ces 2 caractéristiques déterminent la puissance de calcul de l'ordinateur

2. La mémoire

Rôle : stocke les données brutes provenant des périphériques, les résultats des calculs du processeur et les instructions que doit exécuter le processeur pendant une session de travail. Les informations ne sont dans la RAM que lorsque l'ordinateur est allumé : c'est de la mémoire volatile. Si on veut sauvegarder celles ci après la mise hors tension de l'ordinateur, il faut transférer le contenu de la RAM sur de la mémoire auxiliaire ou mémoire de masse.

Caractéristiques permettant d'évaluer les différents types de RAM :

- Le format : la RAM se présente sous forme de barrettes qui peuvent être de 2 types : SIMM (s'insère sur la carte mère via un slot de 72 connecteurs et fonctionne sur 32 bits) ou DIMM (s'insère sur la carte mère via un slot de 168 connecteurs et fonctionne sur 64 bits).

· La capacité : Dans un ordinateur, on peut trouver plusieurs barrettes afin d'avoir la capacité de RAM recherchée. On mesure la capacité de la RAM en Mégaoctets (Mo)

Remarque : dans un ordinateur, toutes les informations sont codées sous

forme de 0 et de 1 grâce à des bits (un bit est une unité binaire : elle ne

peut prendre que les valeurs 0 ou 1).

Un octet est un regroupement de 8 bits et représente des caractères

Exemple : 00011001

1

octet = 8 bits

1 Kilo-octet (Ko) = 1000 octets = 103 octets

1 Méga-octet (Mo) = 1000 Ko = 106 octets

1 Giga-octet (Go) = 1000 Mo = 109 octets

(plus exactement 1 Ko = 1024 octets)

·

Le type : définit la technologie de la RAM et sa

vitesse de lecture des données (qui se mesure en nanoseconde : 1 ns = 10-9

s).

Exemple : D-RAM (la plus ancienne) < EDO-RAM < SD-RAM

support SIMM support DIMM

Ces caractéristiques déterminent les performances de la RAM qu'on ne doit pas dissocier de celles du microprocesseur : un microprocesseur très rapide associé à une RAM de petite capacité n'utilise pas ses performances à fond.

Remarque : la mémoire cache

C'est une mémoire de petite taille (exprimée en Ko) insérée entre le microprocesseur et la mémoire vive pour accélérer les échanges d'information. C'est une mémoire de technologie S-RAM plus rapide mais plus chère, c'est pour cela qu'elle est de petite taille.

3. Le bus

C'est la ligne de communication permettant le transfert des informations entre le microprocesseur, la RAM et les divers périphériques (via les cartes d'extension qui s'insèrent dans les slots adéquats).

Caractéristiques principales :

· Le type : définit la technologie du bus et sa taille (sa largeur en nb de bits : plus un bus est large, plus il peut transmettre d'informations simultanément)

Exemple : bus 16 bits ISA, bus 32 bits EISA ou MCA (IBM), bus ... bits PCI, bus 32 bits AGP (pour les cartes graphiques)

4. Les périphériques

a) Les périphériques d'entrée

Exemple : clavier, souris, scanner, lecteur optique, lecteur CD-ROM

Rôle : permettent de transférer (d'entrer) des informations à l'ordinateur

1) Le clavier

· Nombre de touches : 102 mais de plus en plus 105

· Disposition des touches :

- norme francophone : AZERTY

- ou norme anglo-saxonne : QWERTY

2) La souris

· Nombre de boutons : 2 ou 3

- gauche : pour sélectionner.

- droite : pour obtenir les menus contextuels.

- troisième : spécifique.

3) Le lecteur de CD-ROM et le lecteur de DVD-ROM

Le CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) et le DVD-ROM (pour la vidéo) sont des supports de stockage mais l'enregistrement des informations s'y fait en usine et de manière irréversible. les lecteurs de CD-ROM et de DVD-ROM sont donc des périphériques d'entrée caractérisés par :

· La vitesse : octuple (8x), décuple (10x),... qui va déterminer le taux de transfert des informations. En fait, on se base par rapport aux premiers modèles qui lisaient 150 Ko/s (qui se calaient sur les lecteurs audio)

· Le taux de transfert : 1200 Ko/s pour un 8x, 1500 Ko/s pour un 10x,...

· Le temps d'accès : 150/200 ms, 115 ms

· La capacité : 600 Mo environ pour les CD-ROM, qq Go pour les DVD-ROM

4) Le scanner

Permet de transmettre des informations textuelles ou graphiques à l'ordinateur.

· couleur ou N&B

· Type ou format : à plat, à main

· Résolution : définit la précision de lecture du scanner. Mesurée en dpi (Dots Per Inch = points par pouce : ppp)

Exemple : 720 x 360 ppp

Attention : dans les publicités, on parle souvent de résolution 4800 x 9600 ppp mais ces résolutions ne sont obtenues que par interpolation, opération de nature logicielle.

5. Les périphériques de sortie

Exemple : écran, imprimante, enceintes ou HP

Rôle : permettent à l'ordinateur de communiquer (sortir) des informations à l'utilisateur.

a) L'écran (ou moniteur)

· Type d'écran : plat à cristaux liquide (LCD) ou écran à tube cathodique (CRT).

· Taille

ou surface : définie par la diagonale de l'écran mesurée en pouce.

Exemple : 15" = environ format A4, 20" = environ format A3, ...

· Fréquence

de balayage (ou de rafraîchissement) : plus la fréquence (exprimée en Hertz)

est élevée, plus on a un confort de vision.

Exemple : 70 Hz min recommandé

· résolution

: nb de points affichés (pixels) par ligne et par colonne.

Exemple : 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024

· Espacement

entre 2 points de l'écran : appelé pitch et mesuré en mm.

Exemple : 0,26 ou 0,28 mm

· Type de carte graphique (ou vidéo) : pour gérer l'affichage écran, un ordinateur a besoin d'une carte graphique qui peut être de différents types : VGA, SVGA,.... Les cartes doivent posséder de la mémoire vidéo. Toute configuration informatique comporte une carte graphique par défaut mais on peut toujours acheter une carte plus performante en cas de besoin. Ces cartes graphiques disposent de leur propre mémoire graphique dédiée à l'affichage. Les caractéristiques d'affichage en dépendent.

b) Enceintes ou Haut-Parleurs

· Puissance : mesurée en Watts.

· Type de carte son : comme pour l'affichage, l'ordinateur a besoin d'une carte son pour pouvoir enregistrer ou reproduire des sons.

c) Imprimante

· Caractéristiques : technologie, résolution (mesurée en ppp), vitesse d'impression (mesurée en page par minute (ppm) ou caractères par seconde (cps) pour les matricielles et parfois jet d'encre). Pour une technologie donnée on a une résolution donnée et on peut avoir plusieurs vitesse d'impression.

=> imprimante à aiguilles ou matricielle : une matrice d'aiguille frappe un ruban encreur pour former les caractères.

- résolution : 600 ppp (définie par le nombre d'aiguilles)

- vitesse d'impression : 440 cps, 1066 cps

=> imprimante à jet d'encre : projection d'encre (contenue dans des cartouches adaptées) sur le papier. Technologie plus silencieuse et de meilleure qualité d'impression qu'une imprimante matricielle.

- résolution : 600 ppp

- vitesse d'impression : 4 ppm

=> imprimante laser : principe du photocopieur. Silencieuse car pas d'impression. Mais plus chère pour impression couleur.

- résolution : 750 ppp ou 600 ppp

- vitesse d'impression : 12, 16 ppm ou 6 ppm

d) Un périphérique d'entrée/sortie : le modem

Rôle : Permet à un ordinateur de communiquer avec d'autres ordinateurs via les lignes téléphoniques (nécessaire pour se connecter à Internet).

Type : interne (juste une carte d'extension) ou externe (à brancher sur le port série)

Taux de transfert : vitesse à laquelle il est capable d'envoyer des données exprimées en bps (bits par seconde) ou Kbps (kilobits par seconde)

Exemple : 28 800 bps ou 28,8 Kbps, 33,6 Kbps et dernièrement 56 Kbps

Norme : V34 et dernièrement V90

e) Les périphériques de stockage ou mémoire de masse

Exemple : disque dur, lecteur (-enregistreur) de disquettes, graveur de CD

Rôle : mémoriser des informations sur des supports de stockage permanents appelés aussi mémoire de, masse

Différences entre mémoire de masse et RAM

· La RAM est volatile, les mémoires de masse ne s'effacent pas à la mise hors tension de l'ordinateur.

· La RAM est de petite taille (qq Mo) alors que les mémoires de masse peuvent se mesurer en Go.

L'accès aux informations de la RAM est bien plus rapide (qq ns) que sur les mémoires de masse (qq ms).

1) Le lecteur de disquettes

Par abus de langage, on dit lecteur alors qu'il permet aussi bien de lire mais aussi d'écrire (d'enregistrer) des données sur les disquettes. L'appareil d'enregistrement (le lecteur) et le support de stockage (les disquettes) sont séparés. Le lecteur de disquettes classiques utilise des disquettes dont les caractéristiques sont :

- La

taille : mesurée en pouce.

Exemple : format standard = 3"1/2 - La capacité : 1,44 Mo pour les disquettes de type HD et 720 Ko pour les types DD-HD.

L'accès aux informations contenues sur les disquettes est très lent (qq s).

Pour qu'une disquette soit utilisable, il faut qu'elle soit formatée.

Remarque : on voit de plus en plus sur le marché des lecteurs de disquettes hautes capacité (disquettes de 120 Mo pour le LS-120, 100 Mo pour le ZIP).

Le lecteur LS-120 peut lire et écrire aussi bien sur des disquettes 1,44 Mo que 120 Mo.

Le lecteur ZIP ne fonctionne qu'avec des disquettes ZIP de 100 Mo ou plus suivant les modèles.

2) Le disque dur (DD)

A la différence du lecteur de disquettes, l'appareil d'enregistrement et le support de stockage forment un tout indissociable.

Caractéristiques des DD :

- La capacité : plusieurs Mo voire plusieurs Go

- Le

temps d'accès : temps de recherche d'une information exprimé en ms (dépend

de la vitesse de rotation du disque exprimée en tour/min).

Exemple : 18 ms, 10 ms, 8,5 ms - Le taux de transfert : vitesse de transfert des informations à la mémoire exprimée en Mo/s ex : 5 Mo/s, 10 Mo/s

- Le type de DD : SCS11, SCS12, FastIDE, Wide,...

3) Le graveur de CD

Contrairement aux CD-ROM qui ne peuvent être que lus, il existe maintenant des CD enregistrables.

- CD-R (CD-registrable) : capacité 650 Mo (et 700), enregistrable une seule fois.

- CD-RW (CD-Rewritable). On peut y enregistrer des informations et les effacer à volonté.

B. Les différentes configurations

informatiques

a) Les types de micro-ordinateur

1) Les PC

- Personal Computer d'IBM

- D'autres constructeurs ont qualifié leur machine de compatible PC

- Microprocesseur Intel

2) Les Macintosh

- Fabriqué exclusivement par APPLE

- Moins vendus que les PC

- Utilisation (interface graphique) des PC tend de plus en plus vers celle des Mac

- Microprocesseur Motorola

- Logiciels spécifiques aux Mac

3) Les portables

Micro-ordinateur de petite taille fait pour être transportés.

Caractéristiques par rapport aux micro normaux :

- Souvent plus cher à cause de la miniaturisation de certains composants

- Composant souvent propriétaires : si on veut les changer, on est obligé d'aller dans la même marque.

- Pour ajouter un périphérique, nécessité d'utiliser l'emplacement PC-Card en y insérant une carte PC-Card (ou PCMCIA). Selon le périphérique à ajouter, on choisira parmi les 3 types de cartes proposée (les 3 types différents uniquement par leur épaisseur) :

- type 1 (3,3 mm) : pour les extension de mémoire

- type Il (5,5 mm) : pour les modems

- type III (10,5 mm) : pour les mini disques durs amovibles

- Nécessité d'une batterie pour permettre autonomie d'utilisation

- NiCd : la moins chère, la plus lourde, moins bonne recharge

- NiMh : capacité supérieure, un peu plus chère

- Ion-lithium : la plus chère, la plus performante, poid identique aux NiMh

- Ecran nécessairement plat (LCD) à matrice passive (qualité médiocre d'affichage) ou active (qualité similaire voire meilleure au tube cathodique)

- Clavier réduit (80 touches au lieu de 102)

- Souvent une boule de commande (trackball) à la place de la souris

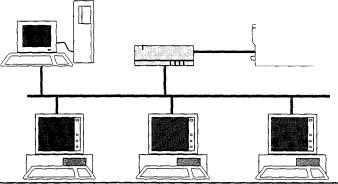

2. Configuration monoposte ou réseaux

a) Définition

Lorsqu'un micro-ordinateur est exploité de manière individuelle on dit que l'on a une configuration monoposte.

Lorsque plusieurs micro-ordinateurs sont reliés entre eux, ils forment un réseaux : on a une configuration réseau.

Pour les relier il faut :

- Des câbles

- Des cartes réseaux sur chaque ordinateurs qui disposeront de port de connexion pour brancher le câble

b) Pourquoi mettre des ordinateurs en réseaux ?

- Pour partager des ressources (imprimantes, logiciels, fichiers...).

- Pour faciliter l'échange des informations d'un poste à un autre sans utiliser de disquettes.

- Pour augmenter la sécurité : on peut donner des droits d'accès aux utilisateurs et ainsi protéger certains programmes et certains fichiers de données.

c) Les différents types de réseaux

Il existe différents types de réseaux en fonction de :

- L’éloignement des micro-ordinateurs reliés (une salle, un bâtiment, une ville, le monde entier) : on parle alors de réseau local ou étendu

- le réseau local se limite à un ou plusieurs bâtiments pas trop éloignés

- le réseau étendu peut s'étendre au monde entier : dans ce cas, on ne peut plus utiliser des simples câbles pour relier les ordinateurs : on doit utiliser soit les lignes téléphoniques, soit les satellites (et donc utiliser un modem)

- La manière dont sont Aérées les échanges de données : réseau avec serveur, réseau poste à poste, gros système.

- un réseau avec serveur est un réseau de micro-ordinateurs dans lequel l'un d'entre eux dispose des ressources qu'il partage avec les autres ordinateurs et gère les échanges entre les micro-ordinateurs le serveur est un micro-ordinateur haut de gamme. Le serveur est le " petit chef ".

- un réseaux poste à poste est un réseau dans lequel tout les micro peuvent partager leurs ressources avec les autres micro : aucun n'est le " chef "

- Dans les gros systèmes, il n'y a qu'un ordinateur (très puissant : c'est souvent un mini-ordinateur) qui met ses ressources à la disposition de terminaux (écran + clavier seulement) : le mini-ordinateur est le " grand chef ".

d) L'internet

Créé à l'origine pour des besoins militaires, INTERNET est devenu l'espace d'échange des scientifiques de la planète avant de séduire le grand public.

INTERNET est un réseau mondial qui relie des millions d'ordinateurs entre-eux via des lignes téléphoniques, le câble ou le satellite.

Le WEB ne constitue qu'une partie des ordinateurs reliés : c'est l'ensemble des serveurs qui diffusent leurs informations sous forme de fichiers hypertextes : ces fichiers contiennent des liens hypertextes qui sont des informations de connexion liées à un mot, une phrase,... chaque fois que l'on clique sur l'un de ces liens, le serveur établie une connexion avec une autre page du même site ou d'un autre serveur.

1) INTERNET pour quoi faire ?

- Trouver des informations contenues sur des sites du monde entier grâce au WEB qui relie des milliers de serveurs à travers le monde, à partir de liens hypertextes. La plupart des adresses (ou site) sur le WEB se composent ainsi : http://www.nom du service.nom du domaine.fr (pour la France). Des outils ont été mis en place pour faciliter les recherche :

- moteurs de recherche : site internet équipé de logiciels capables de dresser des index du réseau. On peut l'interroger à l'aide de mots-clé.

- annuaires : site internet sachant trier les adresses par thème facilitant ainsi les recherches de l'internaute.

- Disposer d'une boîte aux lettres électronique " e-mail " (electronic mail) et ainsi pouvoir échanger des messages auxquels on peut joindre des fichiers,.... Une adresse e-mail se compose du nom ou des initiales du détenteur de la boîte aux lettre suivi du signe @ et du nom du serveur local: cours.ig@free.fr

- Discuter sur un thème donné sur les forums (ou Newsgroup) : à tout moment, chaque internaute peut échanger " on fine " (en direct) des idées sur un sujet particulier en exprimant son avis. Il s'agit d'une " conférence internationale à distance ".

- Télécharger des logiciels, des documents,...: La fonction File Transfert Protocol (FTP) au sein d'INTERNET permet d'expédier ou de collecter tout type de fichier (logiciels, cartes, documents, magazines électroniques,...)

- Discuter en temps réel : IRC, IRQ et visioconférence sont des systèmes de discussion écrite ou visuelle en direct

- IRC (Internet Relay Chat) : permet de discuter en direct à une liste de personnes

- ICQ : permet de discuter en temps réel avec l'internaute de son choix.

- Visioconférence : permet de discuter visuellement grâce à une caméra installée sur les ordinateurs communicants.

2) L'équipement pour se connecter à INTERNET

- Le matériel

- un processeur rapide et une RAM importante pour traiter le flux de données provenant d'internet

- une carte graphique et un écran performants pour afficher dans de bonnes conditions (rapidement et avec une bonne définition) les images provenant d'internet

- un modem rapide pour convertir les données binaires des ordinateurs en données analogiques pouvant circuler sur les lignes téléphoniques

- Un fournisseur d'accès (provider) : société dont la fonction est de relier l'utilisateur au réseau INTERNET en l'autorisant à se connecter sur son propre réseau, qui lui, y est connecté en permanence. L'utilisateur paye un abonnement

- Un navigateur (browser) : logiciel de consultation de page HTML : il est indispensable pour lire les informations disponibles sur le WEB. Il est capable d'afficher les fichiers au format HTML (langage utilisé pour écrire les page de sites WEB). Il doit être installé sur le poste de l'utilisateur.

- Une voie de circulation de l'information

- le RTC : réseau téléphonique : la vitesse de circulation dépend essentiellement de la vitesse du modem

- NUMERIS :réseau numérique :il est plus adapté à l'échange de données sur INTERNET car il est plus rapide

- le CABLE

- Les satellites de communication : ils relaient les voies terrestres par les voies hertziennes

II

CONFIGURATION LOGICIELLE

A. Généralités

1. Définition

Un ordinateur n'est qu'un assemblage de composants électroniques. C'est une machine inerte qui serait inutilisable sans un outil pour régir son fonctionnement: le logiciel

Un logiciel est un (ou un ensemble de programmes) c'est-à-dire un suite d'instructions ordonnées qui a été réalisé (par les informaticiens) pour accomplir une certaine tâche. Le programme fournit le mode opératoire à l'UC pour coordonner le fonctionnement des différents composants de l'ordinateur.

L'un des logiciels indissociable de la machine, le premier qu'on installe et qui sert à gérer l'ordinateur (rien de plus) est le système d'exploitation. L'ordinateur ne peut pas fonctionner sans un SE : c'est le logiciel de base.

Si le système d'exploitation est nécessaire pour rendre la machine exploitable par l'homme, il n'est cependant pas suffisant : il faut d'autre types de logiciels pour réaliser des tâches très précises (logiciels bureautiques, ...).

Il existe autant de types de logiciels qu'il existe de tâches différentes à réaliser : faire des mises en page de documents, réaliser des tableaux de calcul, faire de la gestion commerciale, gérer des données, écrire des programmes...

2. Les logiciels et la loi

Lorsque l'on achète un ordinateur, certains logiciels sont pré-installés (c-à-d qu'ils se trouvent déjà sur le disque dur). En général, il y a toujours le SE auquel sont ajoutés quelques utilitaires permettant de réaliser des travaux basiques (éditeur, calculatrice,...).

Si vous voulez disposer d'autres logiciels que ceux qui sont fourni, vous devez les acheter : soit on vous les fournit sur disquettes (de plus en plus rare car les logiciels demandent de plus en plus d'espace mémoire) soit sur CD-ROM.

Remarque : il existe des logiciels que l'on ne paye pas : les freeware et des logiciels pour lesquels on verse seulement des royalties après les avoir essayer : les shareware (accord moral avec l'éditeur, qui ne marche pas du tout en France). Ces logiciels sont accessibles de plus en plus sur Internet mais aussi parfois sur CDROM (10 F pour 10 petits logiciels)

Attention : La loi interdit de recopier des logiciels.

Pour pouvoir légalement utiliser un logiciel, il faut acquérir la licence d'utilisation

Celle-ci précise le nombre de postes sur lequel on peut installer le logiciel acheté : il vaut mieux acheter un logiciel avec une licence d'utilisation 5 postes plutôt que 5 exemplaires de ce logiciel (c'est moins cher).

3. Les logiciels et leurs caractéristiques

- Type ou famille : définit leur tâche principale, leur fonction ex : traitement de texte, tableur,...

- Editeur : entreprise qui a conçu le logiciel ex : Microsoft, EBP, Lotus, APPLE,...

- Version

: chiffre complétant le nom des logiciels : il représente le numéro de

mise à jour du logiciel qui intègre de nouvelles fonctionnalités ou qui

corrige des erreurs (" bug ") de la version précédente ex : Word

6, Word 7,...

Remarque sur la compatibilité descendante : " qui peut le plus, peut le moins " mais pas 'inverse : ceci signifie qu'un travail réalisé avec un logiciel de version X pourra être continué sous la version supérieure mais pas inférieure.

- Configuration

matérielle minimale : matériel nécessaire pour que le logiciel puisse être

installé et fonctionner dans de bonnes conditions (espace disque

nécessaire, RAM min, microprocesseur, contraintes d'écran).

Exemple : pour WINDOWS 95, vous devez disposer d'un ordinateur doté d'un Pentium / 16 Mo RAM / 70 Mo DD

Système d'exploitation : les logiciels sont conçus pour

fonctionner avec un système d'exploitation donné : ils donnent des ordres aux

composants matériels par l'intermédiaire du SE pour lequel ils ont été conçu.

Exemple : Word 95 est prévu pour fonctionner avec WINDOWS 95

B. Les caractéristiques de chaque famille de

logiciel

1. Le système d'exploitation (SE)

a) Fonction

Le SE est un ensemble de programmes qui permet à l'utilisateur d'utiliser l'ordinateur: il gère la "machine" :

- En

proposant un ensemble de commandes de base

Exemple : formater une disquette, gérer l'organisation des données sur un support de stockage (création d'une arborescence), déplacer, renommer ou supprimer un fichier,... - En

se chargeant de la réalisation effective des commandes en agissant

directement sur le matériel : les autres types de logiciels ne

communiquent pas directement avec les composants électroniques : ils

communiquent avec le SE qui transmet l'info aux composants.

Exemple : quand vous cliquer sur une commande du menu, le SE traduit votre action en une suite d'opérations qui commandes les circuits électroniques

b) Interface

- Les anciens système d'exploitation avaient une interface caractère :

Les commandes doivent être tapées au clavier : pas

d'utilisation de la souris pas d'icône, ni de menu déroulant ou en cascade,....

Exemple : MSDOS

2. Les logiciels bureautiques

Cette famille regroupe un ensemble de logiciels permettant la gestion courante du bureau: lettre à taper, calculs à réaliser et à présenter sous forme de tableaux et graphiques, données complexes à gérer,...

a) Le traitement de texte (ou texteur)

Le texteur permet de saisir, mémoriser, modifier et mettre en forme et mettre en page des textes grâce à des fonctions de base ainsi que des fonctions plus évoluées telles que :

la recherche et le remplacement de mots

- Le vérificateur orthographique, le correcteur grammatical, le dictionnaire de synonymes, …

- La création automatisée de tableau

- La

gestion de tables de matières,...

Ex : Microsoft Word 6 (ou 7), Lotus AmiPro, WordPerfect 6

b) Le tableur/grapheur

- Le tableur permet de créer des tableaux comportant des calculs qui seront fait automatiquement. Ces tableaux seront saisis dans des feuilles de calcul (sorte de grilles) composées de cases appelées cellules et les calculs seront fait automatiquement grâce à des formules

- Le

grapheur est généralement associé au tableur : il permet de représenter

graphiquement les données contenus dans les feuilles de calcul

Ex : Microsoft Excel 5 (ou 7), Lotus 1.2.3, Borland QuattroPro

c) Le système de gestion de bases de données (SGBD)

Le SGBD permet de gérer un ensemble de données complexes :

- Organisation des données à gérer (création de la BD sous forme de tables)

- Saisie sous forme de fiches (ou formulaires) ou de tableau (feuille de données)

- Recherche de données à partir de critères élaborés (requêtes)

- Tri des données stockées

- Présentation élaborée des résultats (formulaires ou états) Ex : Microsoft Access 2 (ou 7), Borland Dbase IV (ou V)

d) Les intégrés

Un intégré est un logiciels qui fait un peu de tout : il regroupe dans un même logiciel des modules réalisant les fonctions citées précédemment.

Exemple : WORKS

Attention : il ne faut pas confondre intégré et suite bureautique : une suite bureautique est un ensemble de plusieurs logiciels qui peuvent facilement communiquer entre eux mais qui peuvent aussi travailler seuls.

Exemple : le Pack Microsoft Office 95 comprend Word 95,

Excel 95, Access 95,

Powerpoint 95

3. Les logiciels spécialisés

Cette famille regroupe un ensemble de logiciels (appelés aussi progiciels) réalisant une fonction de l'entreprise particulière (gestion, production, protection de l'ordinateur,...)

a) Les logiciels de gestion

Logiciels qui traitent une fonction de gestion de l'entreprise :

- gestion commerciale : ex : ciel gestion

- gestion comptable : ex : ciel compta

- gestion de la paye et des ressources humaines : ex : ciel paye, ordipaye

- dépouillement d'enquêtes : ex : sphinx

- …

b) Les logiciels de PAO

Logiciels professionnels d'édition (Publication Assistée par Ordinateur) qui permettent de composer des documents complexes intégrant du texte, des dessins, des images numérisées.

Exemple: PageMaker, Publisher, XPRESS

Remarque : les logiciels bureautiques actuels réalisent plus ou moins ces fonctions mais à un niveau moins complexe (ex: word).

c) Les logiciels de PAO

Logiciels professionnels utilisé dans le domaine de la communication (Présentation Assistée par Ordinateur) qui destinés à faciliter la présentation de produits ou de données chiffrées.

Ils permettent de concevoir, réaliser, personnaliser et animer (enchaînement d'écrans) toute sorte de présentation d'écrans avec des graphes, du texte, ou des diaporama.

Exemple : Powerpoint

d) Les logiciels de Productique

L'automatisation des techniques de production est réalisées au moyen de progiciels de 2 types:

- Logiciels

de CAO/DAO (Conception / Dessin Assisté par Ordinateur) : pour réaliser

des plans, des schémas en 2 ou 3 dimensions.

Exemple : Autocad - Logiciels de GPAO (Gestion de Production Assisté par Ordinateur) : pour organiser la production (ordonnancement, suivi d'ateliers,...) et augmenter ainsi la productivité.

4. Les utilitaires

Logiciels complétant les fonctions de gestion du matériel du SE :

- La

protection de l'ordinateur : antivirus

Exemple : Norton Antivirus - L'optimisation de l'ordinateur: compression de données, accélération de la gestion de la mémoire ex : WinZip, ...

5. Les langages de programmation

Rappel : un logiciel est un programme c'est-à-dire un ensemble d'instructions ordonnées qui a été réalisé pour accomplir une certaine tâche.

La problématique, est qu'un ordinateur est constitué de composants électroniques qui réagissent en fonction de la présence ou non de courant (courant passe = 1, passe pas = 0). Le langage machine est un langage binaire.

Au tout début de l'informatique, les informaticiens devaient envoyer leurs instructions sous cette forme binaire en utilisant des fiches cartonnées

Heureusement pour vous (et pour moi), aujourd'hui, il existe des logiciels qui se chargent de ce travail et qui traduisent vos ordres en une suite de 0 et de 1 directement compréhensibles par l'ordinateur. Mais bien sûr, il faut quand même utiliser un logiciel traducteur : un langage de programmation.

Exemple :

Visual Basic, Pascal, C, Java,...

L'opération qui consiste à créer un logiciel, un programme s'appelle la programmation : l'informaticien chargé de programmer s'appelle un développeur d'applications ou analyste-programmeur (ancien terme).

Son travail consiste à analyser la tâche à automatiser en réalisant un algorithme (description de la suite des opérations dans un langage symbolique) puis en traduisant cet algorithme dans un langage de programmation donné pour obtenir un programme

Quand va -t-on faire de la programmation dans une petite

entreprise ?

Les logiciels disponibles sur le marché ne répondent pas toujours exactement aux besoins de l'entreprise. Celle-ci a donc 2 solutions :

- Soit elle demande à une SSII (Société de Service en Ingénierie Informatique) de réaliser un programme spécifique (ce sont les programmeur de la SSII qui vont programmer).

- Soit elle demande à l'un de ses informaticiens (si elle en a) de réaliser lui-même le programme spécifique.